「サインコサインタンジェントっていつ習うの?」という疑問、持ったことがある人も多いですよね。

これらは数学の中でもちょっと難しそうに見える単元。でも、安心してください!実は、みんながしっかり理解できるようなタイミングで学校で教えてくれるんです。

この記事では、「サインコサインタンジェントを学ぶタイミング」と「覚えやすい方法」を丁寧に解説します。一緒に楽しく学んでいきましょう!

サインコサインタンジェントはいつ習う?学ぶタイミングと背景

サインコサインタンジェントを習う学年は?【中学校から高校まで】

まず、サインコサインタンジェントは主に高校1年生で習います。ただし、その前段階として中学校3年生で「三角比」を学ぶことが多いです。

中学校で習う「三角比」とは、三角形の角度と辺の比の関係を学ぶもの。高校ではそれをさらに発展させて「三角関数」として学びます。

これがサイン(sin)、コサイン(cos)、タンジェント(tan)という名前の登場タイミングなんですね!

中学校で学ぶ「三角比」と高校で学ぶ「三角関数」の違いとは?

中学校での三角比の学習内容は、以下のような形です。

- 直角三角形を使って、角度と辺の長さの比を求める。

- サイン、コサイン、タンジェントの公式を使う練習をする。

例えば、次のような問題を解きます。

問題例

直角三角形で、斜辺の長さが10、底辺の長さが6のとき、sinθを求めよ。

解説

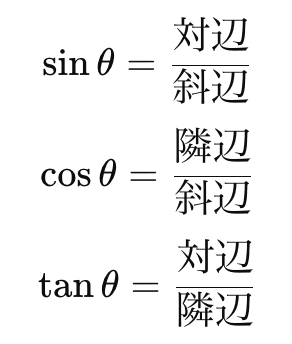

三角比の公式では、

です。

この場合、対辺は高さ、斜辺は10なので、

高校に入ると、この「三角比」の概念をもっと広げ、どんな角度でも使えるようにしたのが「三角関数」です。

中学校では0度から90度だけでしたが、高校では180度、360度、さらには負の角度も扱いますよ!

なぜ高校数学でサインコサインタンジェントを習うのか?

三角関数は、数学だけでなく、物理や工学など幅広い分野で使われる重要な知識です。

例えば、波の動きや振動、光の反射、建築の設計など、私たちの生活にもつながる場面がたくさんあります。

だからこそ、みんながこの知識を学ぶんです!

中高一貫校や進学校での早期学習のケース

一部の中高一貫校や進学校では、サインコサインタンジェントを中学校で早めに学ぶこともあります。

その理由は、より高度な学問に早く取り組むためです。

早めに習うことで、余裕を持って大学受験の準備ができるというメリットがあります。

国や地域による学習時期の違い【日本と海外の比較】

面白いことに、サインコサインタンジェントを学ぶタイミングは国や地域によって違います。

例えば、日本では高校1年生で学びますが、アメリカでは「プレカリキュラス」という課程で教えられ、学ぶ時期が学校によって変わります。

サインコサインタンジェントいつ習う:覚え方のコツ

サインコサインタンジェントの基本公式を簡単に覚える方法

まず、公式を覚えましょう。

サイン、コサイン、タンジェントは次のように定義されます。

これを覚えるコツは、「S(サイン)は対辺から斜辺、C(コサイン)は隣辺から斜辺、T(タンジェント)は対辺から隣辺」という頭文字で覚えることです。

覚えるべき三角比の値【0°・30°・45°・60°・90°】

次の表を参考にして、重要な角度の値を覚えましょう。

| 角度 (°) | sinθ | cosθ | tanθ |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 1 | 0 |

| 30 | 1/2 | √3/2 | 1/√3 |

| 45 | √2/2 | √2/2 | 1 |

| 60 | √3/2 | 1/2 | √3 |

| 90 | 1 | 0 | 無限大 |

これらはすぐに使えるように暗記しておくと便利です。

サインコサインタンジェントの効率的な覚え方と活用法

サインやコサイン、タンジェントを覚えるときに役立つのが「直角三角形の図」を使う方法です。

例えば、次の図を考えましょう。

例:45°の三角形の三角比

直角二等辺三角形を描いてみます。このとき、2つの短辺は同じ長さなので1と1、斜辺は三平方の定理で計算できます。

ここから、各三角比は次のように求められます。

このように図を描きながら考えると、公式を覚えるよりも楽に理解できますよ!

語呂合わせを活用して楽しく暗記する方法

暗記が苦手な人には語呂合わせがオススメです。以下は覚えやすいフレーズの例です。

- サイン(sin):斜辺と対辺を「サッと対面」で覚える。

- コサイン(cos):斜辺と隣辺を「ここで隣」と覚える。

- タンジェント(tan):対辺と隣辺を「タンっと対隣」と覚える。

実践問題で覚える!サインコサインタンジェントの活用例

実際に計算問題を解いてみることで、公式を使いこなせるようになります。

例題

直角三角形の斜辺が13、1つの角が30°のとき、対辺と隣辺の長さを求めなさい。

解説

30°の三角比は以下の通り。

公式を使って対辺と隣辺を求めます。

アプリやオンラインツールを使った学習のすすめ

最近では、サインコサインタンジェントを学べるアプリやオンラインツールが充実しています。特におすすめなのは次のようなサービス:

- GeoGebra:三角形を描きながら視覚的に三角比を学べます。

- 数学の公式アプリ:覚えるべき値や公式が簡単に検索できます。

これらを活用することで、スキマ時間に効率よく学習できますよ!

総括:サインコサインタンジェントいつ習うかまとめ

最後に、本気時のまとめを残しておきます。

サインコサインタンジェントを習うタイミング

- 主に高校1年生で学ぶが、中学校3年生で「三角比」として基礎を学ぶ。

- 中高一貫校や進学校では中学校で早めに習うこともある。

中学校で学ぶ「三角比」と高校で学ぶ「三角関数」の違い

- 中学校:直角三角形の角度と辺の比(0°~90°)を学ぶ。

- 高校:全ての角度(負の角度や360°以上)に適用される三角関数を学ぶ。

高校数学で習う理由

- 三角関数は物理、工学、建築などの分野で幅広く活用される。

- 波や振動の解析など、日常生活にも関連が深い。

国や地域による学習時期の違い

- 日本では高校1年生で学ぶ。

- アメリカなどでは、学校や課程によって学ぶタイミングが異なる。

覚えるべき三角比の値

- 0°, 30°, 45°, 60°, 90°の三角比を暗記しておく。

- 表を使って計算や確認ができるようにする。

効率的な覚え方

- 直角三角形を描いて計算しながら覚える。

- 語呂合わせを活用して楽しく暗記。

実践問題で理解を深める

- 問題を解くことで公式や計算を使いこなせるようになる。

アプリやツールの活用

- GeoGebraや数学公式アプリを使って視覚的・効率的に学習。

まとめ

- サインコサインタンジェントは重要な数学の基礎であり、生活や学問のさまざまな場面で応用可能。

- 楽しく効率的に学ぶための方法やツールを活用することがポイント。