こんにちは!

算数がちょっと苦手なお子さんでも、今回は「時計算」を簡単に解けるようになる方法をお教えします。

「時計算って何だか難しそう…」「計算が苦手…」と感じているみなさん、大丈夫!今日は特別な裏ワザを使って、楽しく時計算をマスターしていきましょう。

時計算の解き方裏ワザを塾長が徹底解説

時計算は、時計の長針と短針がどのくらい動くかを考える問題です。

聞くだけだと難しそうですが、実は「ルール」を覚えれば簡単!

特に「1分間で針が何度動くか」を理解すると、どんな問題でもすぐに解けるようになりますよ。

時計算とは?基本ルールを押さえて得点力アップ!

まず、時計算の基本を見てみましょう。時計には「長針」と「短針」がありますよね。この2つがどれくらい動くかを考えるのが時計算です。次のルールを覚えれば、問題の解き方が見えてきます!

- 長針は1分間に 6° 動きます。

- 短針は1分間に 0.5° 動きます。

- 長針と短針の差は1分間に 5.5° です。

これが時計算の基本ルールです。では、実際に使ってみましょう!

時計算の公式3選!裏ワザに必須の基礎知識

時計算を解くための公式を3つご紹介します。この公式を覚えておけば、どんな問題も簡単に解けます。

①長針と短針が重なる時間を求める公式

例:4時から5時の間で、長針と短針が重なる時間を求めましょう。

- 4時のとき、長針と短針の間には 120° の角度があります。

- 長針と短針は1分間で 5.5° ずつ近づきます。

式にすると:

時間 = 120 ÷ 5.5

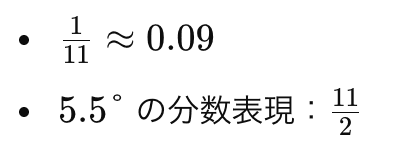

分数を使って計算しましょう:

時間 = 120 ÷ (11 / 2) = 120 × (2 / 11) = 240 / 11 = 約21 9/11分

つまり、4時21分9/11秒 に重なります!

②角度が特定の値になる時間を求める公式

この公式では、最初の角度と変化する角度を利用します。

時間 = 初期角度 ÷ 1分間の差

③逆に、角度から時間を求める公式

特定の時刻に角度を求めたい場合は、これを使いましょう。

時計算を旅人算に変える!裏ワザ思考法

時計算を旅人算に置き換えると、簡単に解けます。たとえば、長針と短針を「速さの異なる2人」に例えるとわかりやすいです。

- 長針は速く進む人(速さ:6°/分)

- 短針はゆっくり進む人(速さ:0.5°/分)

この2人が一定の角度を保つのか、追いつくのかを考えると、問題がシンプルになります。

苦手を克服!ミスを減らす時計算の裏ワザ3選

時計算で間違えやすいポイントを3つ紹介します。

- 初期角度を間違える

例えば、4時の場合は 4 × 30 = 120° を正確に計算しましょう。 - 計算ミスを防ぐには分数を使う

割り算は分数に直して計算すると間違いにくいです。 - 図を描いて確認する

針の動きを絵にすると、問題が理解しやすくなります。

実践例題でマスターする!時計算の解き方ステップ

例題を使って練習しましょう!

例題1:5時から6時の間で、長針と短針が重なる時刻は?

- 5時のとき、長針と短針の間は 150° 離れています。

- 1分間で近づく角度は 5.5° です。

式にすると:

時間 = 150 ÷ 5.5

計算すると:

時間 = 150 ÷ (11 / 2) = 150 × (2 / 11) = 300 / 11 = 約27 3/11分

答え:5時27分3/11秒 に重なります。

時計算の解き方裏ワザ:簡単にするコツと練習問題

時計算は、裏ワザや公式を覚えるだけでなく、実際の練習問題に取り組むことで身につきます。ここでは、よく出る問題のパターンを網羅し、さらに解法のコツを紹介していきます。

時計算のよく出る問題パターンを完全網羅!

時計算には、次のようなよく出る問題パターンがあります。それぞれ解き方を覚えておきましょう。

- 長針と短針が重なる時刻を求める問題

- 例:「3時と4時の間で、長針と短針が重なるのは何時何分?」

- 解き方のポイント: 最初の角度を求め、1分間の差で割ります。

- 角度が特定の値になる時刻を求める問題

- 例:「8時から9時の間で、長針と短針の作る角度が90°になる時刻は?」

- 解き方のポイント: 最初の角度と特定の角度の差を計算し、変化率で割ります。

- 〇時〇分の時の角度を求める問題

- 例:「5時10分のとき、長針と短針の作る小さい角度は?」

- 解き方のポイント: 長針・短針のそれぞれの位置を計算し、差を求めます。

- 特定の位置関係にある時刻を求める問題

- 例:「長針と短針が一直線になるのは何時何分?」

- 応用問題:複数回角度が一致する時刻を求める

- 例:「6時から7時の間で、長針と短針が180°になる時刻を2つ求めよ。」

効率的に解く!時計算の暗記すべきポイント

時計算を短時間で解くためには、以下のポイントを暗記しておくと便利です。

- 長針と短針の進む速さ

- 長針:1分で 6° 動く

- 短針:1分で 0.5° 動く

- 長針と短針の相対速度

- 1分で 5.5° ずつ差が縮まる。

- 特定角度の計算公式

- 時刻 t 分後に作る角度は:角度 = 初期角度 – (t × 5.5°)

- 覚えておくべき計算結果

塾長直伝!時計算で点数を上げる勉強法

時計算で点数を上げるための勉強法をご紹介します。

- 基本公式を繰り返し練習

- 最初はゆっくり公式を使いながら計算。慣れてきたらスピードを意識しましょう。

- 図を描く癖をつける

- 時計の絵を描き、長針と短針の動きを視覚的に捉える。

- 分数の練習

- 時計算では分数を使うことが多いので、計算練習をしておきましょう。

- 苦手なパターンを特訓

- 特定角度を求める問題や、応用問題を繰り返し解いて慣れる。

- 定期的に復習

- 定着するまでは、間隔を空けずに何度も解くのが効果的です。

時計算に強くなるためのおすすめアプリとツール

デジタル学習ツールを活用して、時計算を効率よく学びましょう。

- 算数アプリ「ClockMath Trainer」

- 時計算に特化した問題が多数。練習問題をランダムに出題。

- YouTubeの学習動画

- 時計算の解説動画を視聴することで、視覚的に理解を深められる。

- オンライン練習問題集

- 自動採点機能付きの問題集サイトを活用。

時計算の力を伸ばす練習問題(解答付き)

最後に練習問題を解いてみましょう!

問題1:3時と4時の間で、長針と短針が重なる時刻は?

解答

- 初期角度:90°

- 1分で縮まる角度:5.5°

時間 = 90 ÷ 5.5 = 90 ÷ (11/2) = 90 × (2/11) = 180 ÷ 11 ≈ 16 4/11 分

答え:3時16分4/11秒

問題2:5時10分のとき、長針と短針の作る角度を求めよ。

解答

- 長針の位置:6×10=60°

- 短針の位置:5×30+10×0.5=150+5=155°

- 差:

角度 = |155 - 60| = 95° - 答え:95°

総括:時計算の解き方裏ワザまとめ

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

時計算の基本ルール

- 長針は1分間に6°動き、短針は0.5°動く。

- 長針と短針は1分間で5.5°ずつ差が縮まる。

時計算を解くための公式

- 長針と短針が重なる時刻を求める公式

- 時間 = 初期角度 ÷ 5.5

- 特定の角度になる時刻を求める公式

- 時間 = 初期角度 ÷ 相対速度(5.5°)

- 時刻から角度を求める公式

- 角度 = 初期角度 – (t × 5.5°)

解き方のポイント

- 初期角度を正確に計算(例:4時なら120°)。

- 割り算は分数で計算してミスを防ぐ。

- 図を描いて長針と短針の動きを視覚化。

よく出る問題パターン

- 長針と短針が重なる時刻を求める。

- 長針と短針が特定の角度になる時刻を求める。

- 指定時刻での角度を求める。

勉強法と裏ワザ

- 基本公式を繰り返し練習する。

- 分数計算を練習し、計算ミスを減らす。

- 図を描くことで、問題を視覚的に理解する。

練習問題例

- 例題1:長針と短針が重なる時刻を求める(計算例を提示)。

- 例題2:特定時刻の角度を求める(詳細な計算付き)。

学習サポートツール

- アプリやYouTubeの学習動画を活用して効率的に学ぶ。

まとめ

- 基本ルールと公式を暗記し、繰り返し練習することで得点力がアップする。

- 図や視覚的なツールを使って、楽しく時計算をマスターしよう!