みなさん、こんにちは!塾長です。今日は、日本の仏教を大きく変えた人物「鑑真(がんじん)」について学びましょう。

「鑑真ってどんな人?」「なぜ日本に来たの?」と疑問に思う人も多いですよね。

実は、彼は6回もの渡航の失敗を乗り越え、ついには失明しながらも日本へやってきたスゴイお坊さんなのです!彼がいたおかげで、日本の仏教はもっと正しく、しっかりとしたものになりました。

この記事では、そんな鑑真の生涯や日本での活躍をわかりやすく解説します!歴史のテスト対策としても役立つので、しっかり学んでいきましょう!

鑑真は何をした人?生涯と功績をわかりやすく解説

まずは、鑑真がどんな人なのか、どのように日本へ来たのかを見ていきましょう。

鑑真とは何をした人?簡単にわかりやすく解説

鑑真(がんじん)は中国の唐(とう)という国の高僧(とても偉いお坊さん)です。彼の一番の功績は「日本に正しい仏教のルール(戒律)」を伝えたことです。

当時の日本では、仏教を学んだ人はたくさんいましたが、本当にお坊さんとしてふさわしい人かどうかを判断するルール(授戒制度)がなかったのです。つまり、ちゃんとした試験がなく、好き勝手に「お坊さん」と名乗ることができたのです。

そこで、日本の聖武天皇(しょうむてんのう)は、正しい仏教のルールを学ぶため、優れたお坊さんを中国から招くことにしました。その呼びかけに応じたのが、鑑真でした。

しかし、日本に来るのは命がけです。船が沈んでしまったり、弟子の裏切りにあったりと、苦難が待ち受けていました。それでも諦めず、日本にやってきたのです!

鑑真の生い立ちと僧侶としての成長(どこで生まれ、何を学んだのか)

鑑真は688年に中国の揚州(ようしゅう)という場所で生まれました。幼い頃からとても優秀で、14歳で出家(お坊さんになること)し、仏教を学び始めます。

20歳になると中国の都「長安(ちょうあん)」に行き、仏教の深い知識を身につけました。特に、「戒律(かいりつ)」という、お坊さんが守るべきルールを学ぶ「律宗(りっしゅう)」という宗派の教えを受け、大きな影響を受けました。

やがて、鑑真は「南山律宗(なんざんりっしゅう)」という流派のリーダーとなり、多くの弟子を育てました。その数なんと4万人!これだけの人が学びに来るということは、鑑真がどれほどすごいお坊さんだったかが分かりますね。

なぜ鑑真は日本へ来たのか?聖武天皇の要請と栄叡・普照の招請

8世紀の日本では、お坊さんのレベルが低く、正しい戒律が守られていませんでした。

そこで、聖武天皇は中国から優れたお坊さんを招くため、「遣唐使(けんとうし)」を派遣します。そして、日本の僧侶栄叡(ようえい)と普照(ふしょう) が中国へ行き、鑑真に「日本へ来て戒律を広めてください!」とお願いしました。

最初、鑑真は「誰か日本へ行きたい者はいないか?」と弟子に聞きましたが、 誰も行きたがりません。それもそのはず、当時の船旅は命がけだったからです。

「ならば、私が行こう!」と自ら日本行きを決意したのが、鑑真だったのです。

鑑真の6回にわたる渡航の苦難(失明と弟子たちの裏切り)

鑑真は5回も日本に渡ることに失敗しました。その理由は以下の通りです。

- 1回目:弟子の裏切り → 「日本の僧侶は海賊だ!」と嘘をつかれ、役人に阻まれる。

- 2回目:暴風雨で遭難 → 船が壊れ、中国へ戻る。

- 3回目・4回目:密告で失敗 → 出発前に計画がバレてしまう。

- 5回目:漂流してしまう → 嵐に巻き込まれ、遠くの島(海南島)へ流される。

この5回目の渡航失敗で、鑑真は完全に目が見えなくなってしまいました(失明)。さらに、仲間の栄叡は病気で亡くなってしまいます。

しかし、それでも鑑真は諦めませんでした。

そして6回目の挑戦でついに日本への渡航に成功! 753年に鹿児島に上陸したのです。日本へ行くと決めてから、実に12年もの歳月がかかりました。

東大寺の戒壇院で正式な授戒を行う

日本に到着した鑑真は翌年(754年)に奈良の東大寺へ招かれ、正式な授戒を行いました。ここで聖武上皇・光明皇太后・孝謙天皇などに戒律を授けます。

また、東大寺に日本初の「戒壇(かいだん)」を設置しました。戒壇とは、お坊さんになるための試験の場です。これにより、日本のお坊さんは「正式に修行を積んだ人だけが認められる」ようになり、仏教のレベルが大きく向上しました。

鑑真は何した人か簡単に:日本仏教・文化への貢献

ここからは、鑑真がしたことをもう少し深掘りして解説していきます。

唐招提寺の建立と律宗の広まり

鑑真は、日本に来た後も精力的に活動を続けました。その中でも最大の功績の一つが「唐招提寺(とうしょうだいじ)」の建立です。

759年、奈良に唐招提寺を建て、日本初の正式な律宗の寺院を開きました。律宗は、僧侶が守るべきルール「戒律」を大切にする宗派です。つまり、唐招提寺は「お坊さんのための学校」のような役割を果たし、多くの弟子を育てる場所になりました。

また、唐招提寺では、日本の仏教界に「正しい修行とは何か?」を教え、しっかりとした仏教の基盤を作りました。このおかげで、日本の仏教はさらに発展していくことになります。

今でも唐招提寺は、奈良の重要な文化遺産として世界遺産に登録されており、毎年多くの人が訪れています。

鑑真がもたらしたもの①:仏教以外の文化(医学・建築・食文化)

鑑真は、日本に「戒律」だけでなく、さまざまな文化を伝えました。その中でも特に影響が大きかったのが医学・建築・食文化です。

1. 医学(薬学)

鑑真は中国の進んだ医学の知識も日本にもたらしました。当時の日本では、病気になっても適切な治療ができないことが多かったため、鑑真が伝えた薬草や漢方の知識はとても役立ちました。唐招提寺では薬草を栽培し、病人の治療にも貢献 しました。

2. 建築

唐招提寺の建築には、中国の技術が多く取り入れられています。特に「天平(てんぴょう)建築」と呼ばれるスタイルが用いられ、丈夫で美しい建物が建てられました。その影響で、日本の寺院建築はさらに発展していきました。

3. 食文化(和食のルーツ)

実は、鑑真が日本に持ち込んだとされる食べ物もあります。それが味噌や豆腐 です!中国ではすでにこれらの食材が広まっていましたが、日本にはまだ一般的ではありませんでした。鑑真が来日してから、日本でも味噌や豆腐が食べられるようになり、現在の和食の基礎が作られたのです。

鑑真がもたらしたもの②:仏教の戒律と日本の僧侶の質の向上

それまでの日本の仏教では、「私度僧(しどそう)」と呼ばれる正式な試験を受けていないお坊さんがたくさんいました。こうした僧侶の中には、本来の修行をせずに、お坊さんの特権(税金を払わなくてよい、働かなくてもよい)を利用しようとする人もいたのです。

しかし、鑑真が日本に「正式な授戒制度」を導入したことで、本当に修行を積んだ僧侶だけが認められるようになりました。

これにより、日本の仏教界のレベルは大きく向上し、後に最澄(さいちょう)や空海(くうかい)などの優れた僧侶が誕生するきっかけとなったのです。

鑑真の死とその遺産(鑑真和上像と後世への影響)

763年、76歳になった鑑真は 奈良の唐招提寺で生涯を閉じました。20年以上にわたり、日本の仏教の発展に尽力した彼の死は、多くの人に惜しまれました。

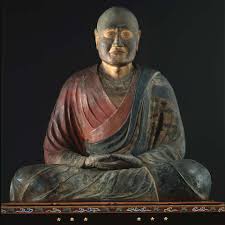

弟子たちは、 鑑真の姿を忠実に再現した「鑑真和上像(がんじんわじょうぞう)」 を作りました。この像は、日本最古の肖像彫刻として現在も唐招提寺に残っています。

また、鑑真が伝えた戒律の考え方は、後の日本仏教の発展に大きく影響を与え、現在でも多くの僧侶がその教えを大切にしています。

テスト対策!鑑真に関する重要ポイントと語呂合わせで覚える方法

最後に、テスト対策として 鑑真の重要ポイント を 語呂合わせ と一緒にまとめます!

重要ポイント

✅ 鑑真の生まれ:688年、中国の揚州

✅ 日本に来た理由:聖武天皇の要請で、正式な授戒制度を確立するため

✅ 渡航の回数:5回失敗し、6回目で成功(753年に鹿児島到着)

✅ 日本での活動:東大寺に戒壇を設け、日本初の正式な授戒を行う

✅ 唐招提寺の建立:759年、奈良に律宗の拠点を作る

✅ 死去:763年、唐招提寺で76歳で没

語呂合わせで覚える!

📌 鑑真の来日(753年):「なごみ(753)の心で日本へ」

📌 戒律を整えた(戒壇設立):「なろう(759)仏教の聖地・唐招提寺」

📌 死去の年(763年):「名(76)僧(3)鑑真の最期」

語呂合わせを覚えると、テストでスラスラ答えられるので、しっかり活用しましょう!

総括:鑑真は何した人わかりやすく解説まとめ

最後に、本記事のまとめを残しておきます。

✅ 鑑真とは?

- 中国・唐(とう)の高僧(偉いお坊さん)で、日本に正しい仏教のルール(戒律)を伝えた人物。

✅ なぜ日本に来たのか?

- 当時の日本では、正式な授戒制度がなく、お坊さんのレベルが低かったため、聖武天皇が優れた僧侶を求めた。

- 遣唐使として派遣された**栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)**の要請を受け、鑑真が日本行きを決意。

✅ 鑑真の渡航の苦難(6回の挑戦)

- 5回失敗し、6回目でようやく成功(753年に鹿児島到着)。

- 途中で弟子の裏切りや密告、暴風雨による遭難、漂流などに遭い、失明するも諦めず日本へ渡る。

✅ 日本での活動と功績

- 東大寺に戒壇(正式な僧侶を認定するための場所)を設置(754年)

- 聖武上皇・光明皇太后・孝謙天皇らに戒律を授ける。

- 日本で初めて、正式な僧侶の資格制度を確立。

- 唐招提寺を建立(759年)

- 日本初の律宗の寺院として、お坊さんの教育の場を作る。

- 世界遺産として今も奈良に残る。

- 日本の文化へ貢献

- 医学(薬学) → 漢方や薬草の知識を日本に伝えた。

- 建築 → 唐招提寺の建築技術が、日本の寺院建築に影響を与えた。

- 食文化 → 味噌・豆腐 などの食材を日本に広めた。

✅ 鑑真の死と遺産

- 763年に76歳で死去(唐招提寺にて)。

- 日本最古の肖像彫刻「鑑真和上像」が唐招提寺に残る。

- 戒律制度が確立し、日本の仏教の質が向上。

✅ テスト対策の語呂合わせ

📌 鑑真の来日(753年):「なごみ(753)の心で日本へ」

📌 戒壇設立(759年):「なろう(759)仏教の聖地・唐招提寺」

📌 死去の年(763年):「名(76)僧(3)鑑真の最期」